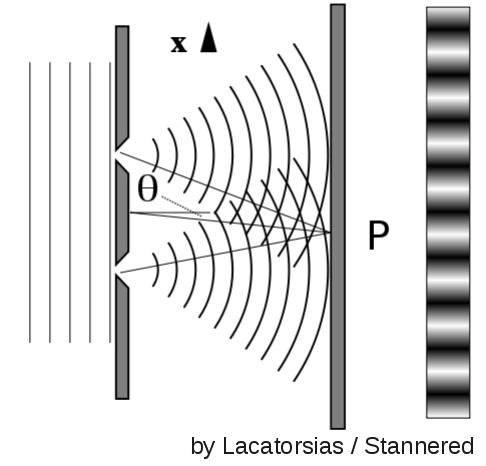

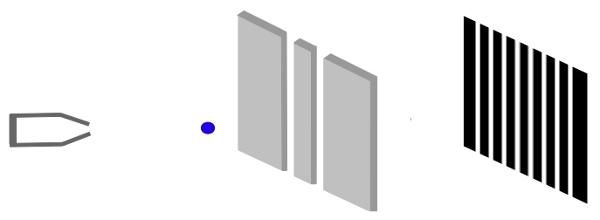

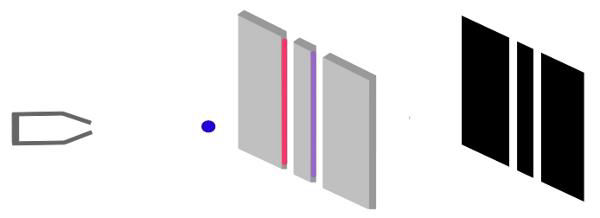

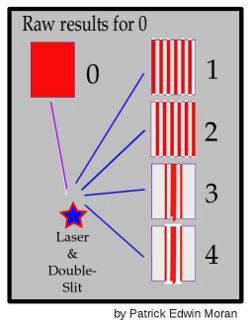

Unter der Verwendung eines optischen Systems wurde getestet, welche mögliche Rolle Bewusstsein beim Kollaps der Wellenfunktion spielt. In 250 Testdurchläufen nahmen 137 Menschen an sechs unterschiedlichen Experimenten teil, in denen sie entweder ihre Aufmerksamkeit auf oder vom Doppelspaltexperiment weg lenken mussten. Diese 40 Aufmerksamkeit-auf-Aufmerksamkeit-weg-Phasen dauerten zwischen 15-30 Sekunden. Es wurde die Intensität der spektralen Energiedichte des Doppelspalts bestimmt. Hierbei wurde festgestellt, dass diese sich während der Phase, in der die Teilnehmer ihre Aufmerksamkeit auf das Experiment lenken, im Vergleich zur spektralen Energie eines Einzelspalts (Effektstärke z=-4.36, p=0.000006) verringerte. In 250 Kontrolldurchgängen wurde das gleiche Experiment unter Abwesenheit von Beobachtern durchgeführt, um potentielle Störungen zu identifizieren. Es wurden keine Störungen festgestellt (Effektstärke z=0.43, p=0.67).

Faktoren, die mit Bewusstsein einhergehen, wie z. B. Meditationserfahrung, elektrokortikale Marker für fokussierte Aufmerksamkeit und psychologische Faktoren wie Aufgeschlossenheit und Integration, korrelierten wie vorhergesehen erheblich mit Störungen im Doppelspalt-Interferenzmuster. Die Ergebnisse scheinen mit einer bewusstseinsbezogenen Interpretation des Problems der Quantenmessung übereinzustimmen.

Hintergrundinformationen:

Bereits zuvor wurden an der York University und der Princeton University ähnliche Experimente durchgeführt, um die Hypothese, dass Bewusstsein die Wellenfunktion zum Kollabieren bringt, zu untersuchen. Ziel hierbei war es, dass ausschließlich mittels der mentalen Fokussierung eines Menschen kein wellen-ähnliches Interferenzmuster sondern ein ein teilchen-ähnliches Interferenzmuster in einem Doppelspaltexperiment entsteht. Das Forschungsteam der York University berichtete von einem nicht-signifikanten Ergebnis, während das Team der Princeton University zu einem bescheidenen Ergebnis (p=0.05) kam. In einem dritten Experiment wurde ein Michelson Interferometer statt eines Doppelspalt-Aufbaus verwendet. Dieses Experiment wies hinsichtlich der Prognose ein signifikantes Ergebnis auf (p=0.002). Bei diesem Experiment befand sich unter den Teilnehmern eine Gruppe erfahrener Meditatoren, die ein außerordentliches Ergebnis erzielten (p=0.0000094), wohingegen die teilnehmenden “Nicht-Meditatoren” ein Ergebnis erzielten, das im Bereich reinen Zufalls lag (p=0.61).

Einige Auszüge aus dem Fazit der Studie:

Da dies für die Interpretation der Quantenmechanik von zentraler Bedeutung ist, umfasst die Physikliteratur zahlreiche philosophische und theoretische Diskussionen hinsichtlich des Problems der Quantenmessung sowie Mutmaßungen über die Rolle von Bewusstsein. Man würde erwarten, dass es entsprechende einschlägige experimentelle Literatur gibt, die sich mit diesen Ideen befasst. Dies ist jedoch nicht der Fall, was angesichts der Tatsache, dass die Vorstellung, es könne eine Verbindung zwischen dem Bewusstsein und der Gestaltung der physikalischen Wirklichkeit geben, vielmehr mit mittelalterlicher Magie oder sogenannten New Age-Ideen als mit nüchterner Wissenschaft assoziiert wird, nicht verwunderlich ist. Um der wissenschaftlichen Karriere willen sollte man es vermeiden, sich mit solch dubiosen Themen und daran anschließenden, selten zu findenden Experimenten, die diesen Ideen in der Physikliteratur untersuchen, zu befassen. In der Tat ist dieses Tabu so stark ausgeprägt, dass es bis vor kurzem noch für alle Untersuchungen der Grundlagen der Quantentheorie galt. Solche Studien galten über 50 Jahre als für seriöse Forscher ungeeignet.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine wissenschaftliche Literatur gibt, die sich mit diesem Thema befasst. Es gibt jahrhundertealte empirische Literatur im umstrittenen Bereich der Parapsychologie, die sich mit der Verbindung zwischen Verstand und Materie beschäftigt. Hier gibt es über 1 000 von Experten begutachtete Studien über

(a) Experimente, die die Wirkung der Intention auf das statistische Verhalten von Zufallsereignissen, die durch Quantenfluktuation entstehen, untersuchen

(b) Studien, die sich mit makroskopischen Zufallssystemen wie geworfene Würfel und Humanphysiologie als Ziele der vorsätzlichen Beeinflussung befassen

(c) Experimente, die sich mit sequentiellen Beobachtungen befassen, um zu sehen, ob ein zweiter Beobachter erkennen kann, ob ein Quantenereignis von einem ersten Beobachter beobachtet wurde oder ob zeitlich verzögerte Beobachtungen eine ähnliche Wirkung erzielen würden und

(d) Experimente, die die bewusste Beeinflussung von unbelebten System, von Molekülbindungen in Wasser bis hin zum Verhalten von Photonen in Interferometern, untersuchen.

Eine Vielzahl dieser Literatur ist in Fachzeitschriften zu finden. Angesichts der kontroversen Natur dieses Themas ist jedoch darauf hinzuweisen, dass einige Literatur auch in bekannteren Ausgaben wie dem British Journal of Psychology, den wissenschaftlichen Zeitschriften Science, Nature sowie Proceedings of the IEEE, usw. veröffentlicht wurde. Zudem lassen die Experimente vermuten, dass Verstand-Materie-Interaktionen in einer Vielzahl von physikalischen Zielsystemen auftreten. Die beobachtete Wirkung neigt dazu, im absoluten Stellenwert gering zu sein und lässt sich bei Bedarf nicht einfach wiederholen. Eine hohe Abweichung und damit einhergehende Probleme, die bei der Wiederholung auftreten, sind jedoch zu erwarten, da all diese Studien sich zwangsläufig mit fokussierter Aufmerksamkeit und Intention befassen.

Wie bei jeder Form der menschlichen Leistungsfähigkeit ist auch die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren, nicht nur von Person zu Person unterschiedlich, sondern variiert auch bei jedem Individuum von Tag zu Tag und innerhalb einer Tagesspanne. Die Variablen, die die Fähigkeit, mentale Aufgaben auszuführen, beeinflussen, gehen über einfache Faktoren wie die Erregung des Nervensystems oder Ablenkung hinaus. Es geht darum, wann jemand zuletzt gegessen hat und welche Nahrung zu sich genommen wurde. Des Weiteren geht es um die Interaktionen zwischen persönlichen Überzeugungen und der Natur der Aufgabe, den Zustand des geomagnetischen Feldes, usw.

Solche Faktoren bewirken, dass sich bei einer postulierten Verstand-Materie-Interaktion die Seite des Verstandes weit schwieriger kontrollieren lässt als die Seite der Materie. Dies hat zur Folge, dass, wenn jemand bereit ist, die These, dass einige Eigenschaften von Quantenobjekten nicht vollständig unabhängig vom menschlichen Bewusstsein sind, Ernst zu nehmen, eine solche Studie weder als ein herkömmliches physisches Experiment noch als ein herkömmliches psychologisches Experiment durchgeführt werden kann. Physische Experimente mangelt es an Subjektivität während psychologische Experimente dazu neigen, die Objektivität zu ignorieren.

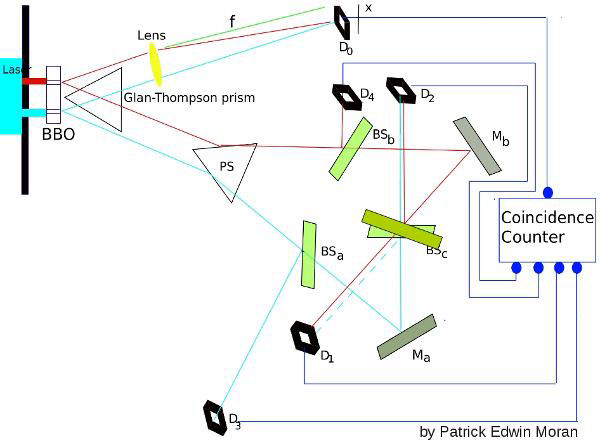

In einem Versuch, beiden Seiten der vorgeschlagenen Beziehung Rechnung zu tragen, haben wir ein physikalisches System mit möglichst stabilen Interferenzstreifen entworfen sowie eine Testeinstellung entwickelt. Zudem haben wir dazu ermutigt, offener gegenüber der Idee einer erweiterten Form des Bewusstseins zu sein, Teilnehmer ausgewählt, die darin geübt sind, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, und viel Zeit darauf verwendet, mit den Teilnehmern über die Natur der Aufgabe zu sprechen. Die ausgezeichneten Ergebnisse mit den Meditatoren lassen vermuten, dass trotz einer unvermeidlichen Leistungsabweichung die Möglichkeit besteht, in zukünftigen Studien festzustellen, welche Aspekte der Aufmerksamkeit und Intention eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der hypothetischen Wirkung spielen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass einige Meditationstechniken wie z. B. das Wiederholen eines Mantras, darauf ausgerichtet sind, fokussierte oder konzentrierte Aufmerksamkeit zu erlernen, während andere Techniken wiederum, wie z.B. die Achtsamkeitsmeditation, die Tendenz haben, die Aufmerksamkeitskapazitäten zu erweitern. In keiner der vorgelegten Studien wurde der Versuch unternommen, die Unterschiede zwischen Meditationstechniken zu beurteilen oder in unabhängiger Weise die Fähigkeit der Teilnehmer, fokussierte Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, zu ermitteln. Dennoch ist es nicht unrealistisch zu erwarten, dass durch zukünftige Studien herausgefunden werden kann, dass unterschiedliche Meditationstechniken zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Zudem wäre die Messung der Fähigkeit der Teilnehmer, fokussierte Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, das Untersuchen anderer Gehirn- oder Verhaltenskorrelate hinsichtlich der Leistung, die Verwendung von Einzelphotonen-Ermittern und die Entwicklung eines präzisieren Analyseverfahren ein nützlicher Ansatz.

Zusammengefasst scheinen die Ergebnisse bisheriger Experimente mit der bewusstsseinsbezogenen Interpretation der Probleme der Quantenmessung übereinzustimmen. Angesichts der ontologischen und epistemologischen Herausforderungen, die eine solche Interpretation mit sich bringt, werden weitere Forschungen erforderlich sein, um die Forschungsergebnisse zu bestätigten, systematisch zu replizieren und auszubauen.